Die Entdeckungsgeschichte von IsWe-2

Ronald Weinberger

Vorbemerkung:

In SIMBAD ( SIMBAD Astronomical Database - CDS (Strasbourg) (u-strasbg.fr) ) – einer Datenbank der astronomischen Informationen über galaktische und extragalaktische Objekte – wird IsWe-2 unter den somit astronomisch offiziellen Bezeichnungen „PN IsWe 2“ und „PN G107.7+07.8“ geführt (z. B. kann in der Sektion „Basic Search“ eine derartige Bezeichnung eingetragen werden und leitet hin zu etlichen Daten über das jeweilige Objekt.) – – Ein informativer Text-Ausschnitt über SIMBAD aus Wikipedia: „Am 1. Dezember 2019 enthielt SIMBAD Informationen über 10.877.663 Objekte unter 35.541.598 unterschiedlichen Namen, mit 364.732 bibliographischen Hinweisen und 20.489.110 bibliographischen Zitaten.“

Als der Verfasser dieser Zeilen, als Assistent, 1977 seine berufliche Tätigkeit am „Institut für Astronomie“ (heute: „Institut für Astro- und Teilchenphysik“) der Universität Innsbruck aufnahm, mangelt es nicht an motivierten Mitarbeitern, aber an jeglicher Ausstattung, welche international konkurrenzfähige wissenschaftliche Aktivitäten erlaubt hätte. Durch die dann baldige Anschaffung des „Palomar Observatory Sky Survey“ (POSS), einem aus zahlreichen großformatigen, damals konkurrenzlos „tiefen“ auf Spezialpapier ausgedruckten Schwarz-Weiß-Fotomaterial des gesamten Nordhimmels und Teilen des Südhimmels – und in späteren Jahren durch noch qualitätsvollere Folgeprodukte (auf Transparent-Großfolien), die sodann den gesamten Himmel abdeckten – konnte ein neues Kapitel in der Forschungstätigkeit in Innsbruck aufgeschlagen werden.

Obwohl der POSS zur damaligen Zeit bereits von zahlreichen Einzelpersonen oder Teams sehr erfolgreich nach bislang unbekannten Objekten und Objektklassen „durchmustert“ worden war, war mir bereits während meiner 4-jährigen Tätigkeit vor 1977, noch am „Max-Planck-Institut für Astronomie“ in Heidelberg, wegen eines Zufallsfundes eines offensichtlich bei derlei POSS-Durchmusterungen übersehenen, freilich optisch recht schwachen, „Planetarischen Nebels“, sowie Objekte anderer Typen klar geworden, dass vermutlich noch zahlreiche `unentdeckte Schätze´ am POSS vorhanden sein sollten. So gut wie alle, die übersehen worden waren, sollten indes als sehr bis extrem leuchtschwach erscheinen, mithin von äußerst geringer Helligkeit sein, was beim POSS hieß, dass es sich um Objekte mit fast immer sehr leichter, bisweilen kaum wahrnehmbarer Graufärbung handeln müsse.

Wir – ein Kernteam bestehend aus Dr. Herbert Hartl, Johann Dengel und mir - entschieden uns, in Innsbruck daher eine umfangreiche POSS-Durchmusterung aufzuziehen, und dafür a) das bloße Auge (bestens geeignet für größere, extrem schwache, ausgedehnte Objekte), b) Lupen, sowie c) Mikroskope einzusetzen. Die wissenschaftlichen Ziele waren, als 1. Schritt, über ein paar Jahre hinweg, mehr oder weniger lange Listen gänzlich neuer Objekte mit diversen Basis-Kenngrößen zu erstellen und diese in wissenschaftlichen Journalen zu veröffentlichen. Als 2. Schritt planten wir, von uns bereits entdeckte bzw. während der parallel dazu laufend weiter durchgeführten Durchmusterungen aufgefundene, bislang unbekannte, Objekte einer genaueren wissenschaftlichen Untersuchung zu unterziehen, wofür wir Kooperationen mit einer Reihe von Mitarbeitern anderer Forschungsinstitutionen anstrebten. All das konnte schlussendlich realisiert werden.

Neben der Entdeckung einer geringen Anzahl einzigartiger (wie der „Criss-Cross-Nebula“) oder sehr seltener (wie der Kugelsternhaufen „Pyxis Cluster“) Himmelsobjekte waren von der Entdeckungsanzahl her zwei Objektklassen unsere herausragende Ausbeute: A) Zone-of-avoidance-Galaxien, also extragalaktische Systeme, die durch das Milchstraßenband, welches u. a. von interstellarem Staub erfüllt ist und daher kaum das Licht von jenseits dieser Milchstraßenebene gelegenen Galaxien durchlässt (daher „Zone der Vermeidung“), durchschimmern. Wir konnten mehrere tausend dieser Galaxien auffinden – und publizieren. B) Planetarische Nebel, mithin von sich in der letzten Lebensphase befindlichen mehr oder minder ehemals sonnenähnlichen Sternen ausgestoßenen Nebeln. Etwa 120 solcher Objekte konnten über circa 1 Jahrzehnt hinweg (in den 1970- und 1980-er Jahren) entdeckt – und etliche davon von uns dann selbst, zumeist indes per Zusammenarbeit mit einer Reihe externer Wissenschaftler, näher untersucht werden. – Unabhängig von uns wurden sodann, bis heute, sehr viele der von uns in Innsbruck entdeckten Objekte von Astronomen und Astrophysikern auf der ganzen Welt diversesten wissenschaftlichen Studien unterzogen.

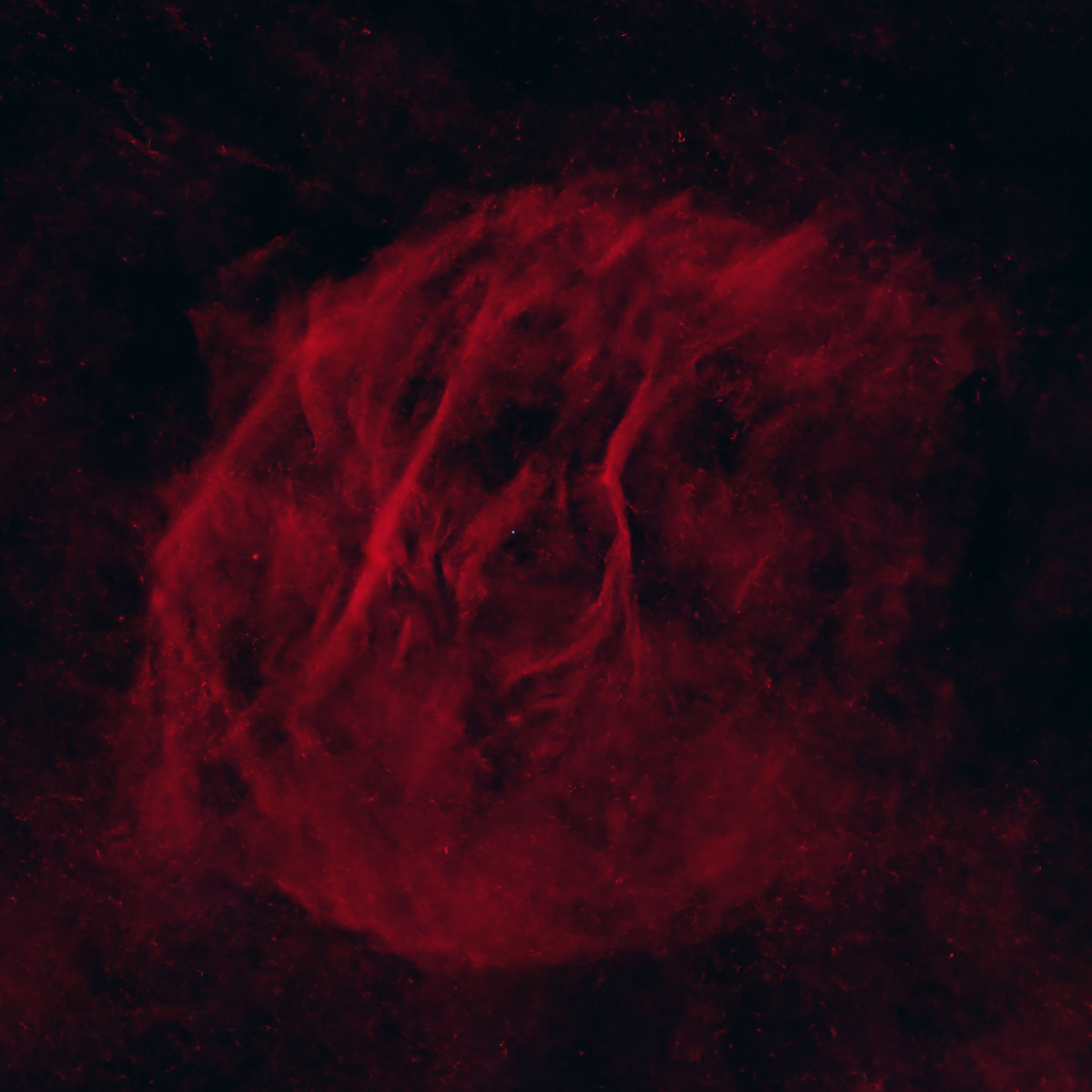

Besonders erwähnenswert ist es für mich, auf die – seinerzeit von uns völlig unvorstellbare – Resonanz hinzuweisen, die (mit Ausnahme unserer „Zone-of-avoidance-Galaxien“) so gut wie alle unserer Innsbrucker Entdeckungen ab etwa dem Jahr 2000 bei Amateurastronomen fanden. Das, was einst Stand der professionellen Foto-Technik war, wird seit geraumer Zeit von der von Amateurastronomen eingesetzten Technik bei weitem in den Schatten gestellt. Die schwachen, bloß grauen, kaum erkennbaren planetarischen Nebel „unserer Provenienz“ sind so zu farbenprächtigen Schönheiten herangereift. Danke!!

Entdeckung:

Der planetarische Nebel IsWe-2 wurde Anfang der 1980er-Jahre, gegen Ende unseres mehrjährigen Himmelskarten-Durchmusterungsprojekts an der damals „Institut für Astronomie“ genannten Einrichtung der Universität Innsbruck auf einer Aufnahme des Palomar Observatory Sky Survey von mir entdeckt. Er war aufgrund seiner außerordentlichen Lichtschwäche von unserem Dreierteam (Hartl, Dengel, Weinberger) wohl zuvor gefunden, indes als unzureichend für die Akzeptanz als reales Objekt eingeschätzt worden. Ich hatte jedoch bei einer erneuten, besonders genauen, Inspizierung dieses ausgedehnten und kaum sichtbaren rundlich/ovalen Fleckchens den Eindruck gewonnen, es sei doch real, zumal ich in dessen Zentrumsnähe ein sehr schwaches bläuliches Sternchen finden konnte. Bei Planetarischen Nebeln wird der Fund eines solchen Zentralsterns gemeinhin als Nachweis des Weißen Zwergs angesehen, welcher als der Reststern des den planetarischen Nebel erzeugt habenden Sterns gilt.

Zusammen mit einem ganz ähnlich gelagerten Fall (der dann als IsWe 1 Eingang in die wissenschaftliche Literatur fand) beschloss ich, anlässlich eines bevorstehenden Japan-Aufenthalts, die Expertise des am Tokyo Astronomical Observatory der University of Tokyo wirkenden Professors K. Ishida und die ihm (und damit auch mir) zugängliche instrumentelle Ausstattung in Japan zu nutzen. Diese Kooperation mündete in einen 1987 veröffentlichten Fachartikel von Herrn Ishida und mir ( 1987A&A...178..227I Page 227 (harvard.edu)), der anschließend, bis heute – vor allem wegen der Zentralstern-Untersuchungen bei beiden Nebeln – Dutzende Male (43 für IsWe-2 und 69 für IsWe-1) Niederschlag in wissenschaftlichen Veröffentlichungen fand.

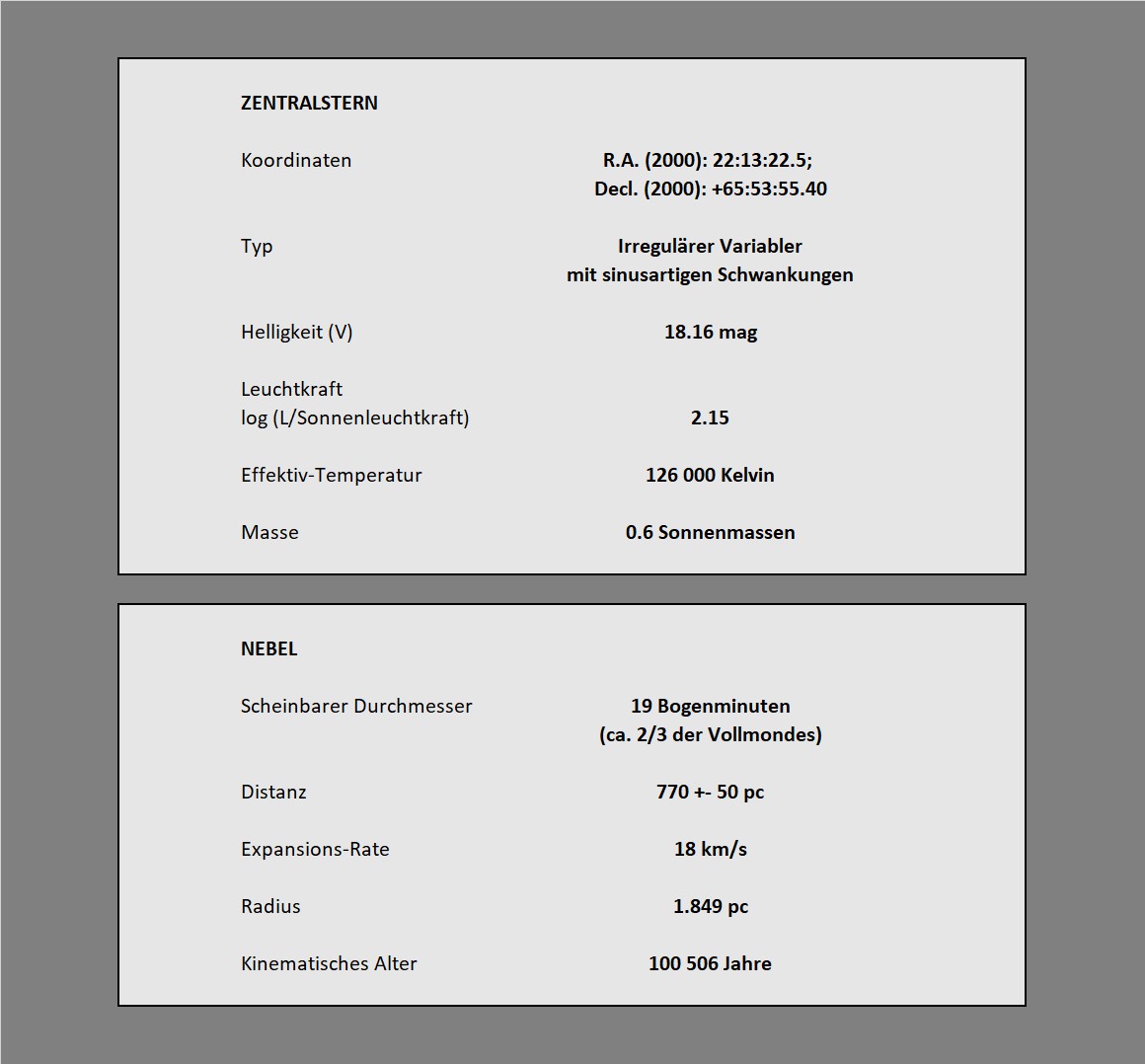

Die wesentlichsten Daten zu IsWe-2 und v. a. dessen Zentrastern (entnommen einigen Veröffentlichungen diverser Autorengruppen aus den letzten Jahren) siehe Tabelle unten.

Hinweis zur Bezeichnung:

Laut der SIMBAD Astronomical Database - CDS (Strasbourg) (u-strasbg.fr) – einer Datenbank der astronomischen Informationen über galaktische und extragalaktische Objekte – wird IsWe-2 unter den astronomisch offiziellen Bezeichnungen „PN IsWe 2“ und „PN G107.7+07.8“ geführt

Weiterführende Informationen

Technische Daten: AstroBin

Weitere Bildausarbeitung der selben BTB-Daten: astroimages